Самостоятельные тренировки по рукопашному бою. Рукопашный бой: самоподготовка

Знание – столь драгоценная вещь,

что его не зазорно добывать из любого источника

Очень часто «студенты» (в Ниппон кэмпо принято называть обучаемых учеников – «студенты»), могут проводить занятия в «домашних» условиях, но не понимают как?

Итак, самоподготовка в рукопашном бое предполагает самостоятельную работу обучаемого в домашних условиях.

Самоподготовка в рукопашном бою решает ряд задач:

- закрепление знаний, формирование умений и навыков через выполнение домашних заданий, практических работ, контрольных задач и т.д.

- выработка рациональных методов и приемов понимания техники;

- обучение навыкам, умениям самостоятельной работы с «собой», то есть – самосовершенствование;

- развитие воли, умения преодолевать трудности;

- формирование характера, духа;

- выработка таких положительных качеств, как настойчивость, трудолюбие, организованность, и т.д.;

- совершенствование развития двигательной памяти, мышления, и других способностей.

- повторяя технику самостоятельно, «студенты» быстрее усваивают материал, что позволяет группе обучаемых Ниппон кэмпо, быстрее прогрессировать и получать больше информации.

Самоподготовка – один из наиболее важных этапов всего обучения. Студент самостоятельно вспоминая и пропуская технику через себя, больше начинает понимать и осознавать сами принципы выполнения упражнения.

В свою очередь, навыки и умения, приобретаемые в процессе самоподготовки, продолжают свое развитие при закреплении на занятиях.

Проводя занятия дома или на пересеченной местности, или в командировке, обучаемый должен понимать принципиальные основы безопасности упражнений:

- стараться не стараться (когда стараются без преподавателя, часто заучивают неправильный навык);

- не оставить здоровье, а его приобрести (пытаясь сделать больше и резче, многие получают травмы);

- больше концентрироваться на процессе, а не на конечном результате;

- помнить: что лучше меньше, да чаще (привычка постоянно самосовершенствоваться, важнее порыва «одного дня»).

Мы рассмотрим, как проделывать тренировочную работу основных мышечных групп для формирования ударной техники в рукопашном бою.

Любой удар формируется от отталкивания ноги и передачи энергии в бедра. Поэтому часто говорят «бейте ногами».

Первое упражнение

Одно из упражнений для развития ног начинается с «взрывных» упражнений для мышц ступни, это всевозможные «наскоки», прыжки, «выпрыгивания». Вы можете посмотреть одно из таких упражнении на канале Yotube (Уроки от Вячеслава Журавлева). Обычно нужно выполнять 4 -5 подходов по 30 секунд.

Второе упражнение

Другое, очень полезное упражнение, это всевозможные скручивания в бедрах, при этом за спиной можно удерживать не только гриф от штанги, но и обыкновенную палку или швабру. Вы можете посмотреть одно из таких упражнении на канале Yotube (Уроки от Вячеслава Журавлева). Обычно нужно выполнять по 30 секунд 4 -5 подходов.

Третье упражнение

Это упражнение направлено на совмещение работы отталкивания ноги и одновременного выбрасывания грифа или палки двумя руками вперед. Перед выполнением упражнения нужно хорошо размять коленные суставы. Вы можете посмотреть одно из таких упражнении на канале Yotube (Уроки от Вячеслава Журавлева). Обычно нужно выполнять по 30 секунд 4 -5 подходов.

Четвертое упражнение

Отжимание стоя на возвышенности. Упражнения служит для развития мышц спины, рук. Вы можете посмотреть одно из таких упражнении на канале Yotube (Уроки от Вячеслава Журавлева). Обычно нужно выполнять по 30 секунд 4 -5 подходов.

Пятое упражнение

Упражнение называется — «накатывание». Перекатывание с основания сустава указательного пальца кулака, на локоть и обратно. Вы можете посмотреть одно из таких упражнении на канале Yotube (Уроки от Вячеслава Журавлева). Обычно нужно выполнять по 30 секунд 4 -5 подходов.

Упражнения по рукопашному бою с простым тренажером

После физической работы с мышцами, мы переходим к отрабатыванию ударной техники на простом тренажере.

Для изготовления такого тренажера не требуется ни денег, ни фешенебельного спортзала. Этот тренажер всегда с Вами и под рукой. Для этого понадобится только небольшая веревка или шнурок и обыкновенное полотенце, или любая иная матерчатая вещь (рубашка, футболка и т.п.).

Закрепляем матерчатую вещь по центру и вешаем ее на вешалку или другой крюк.

На этом тренажере можно нарабатывать траектории ударов рук, ног, локтей, коленей. Практиковать комбинационные ударные техники. Главное помнить, что было бы желание, а как сделать тренажер мы подскажем. И еще, важно общаться и заниматься под руководством опытного человека или инструктора, мы же не лечим зубы сами, мы ходим к врачу. А самолечение приводит к нехорошим последствиям. Не болейте!

В зависимости от боевого применения и способов выполнения все приемы рукопашного боя делятся на три вида:

– атакующие действия;

– защитные действия;

– контратакующие действия (атакующие действия как во встречных, так и в ответных формах).

В настоящее время организационная структура содержания рукопашного боя представляет собой следующие ее формы:

– приемы боя без оружия;

– приемы боя ножом;

– приемы боя малой лопатой;

– приемы боя пистолетом;

– приемы боя автоматом.

Их характеристика рассматривается в соответствующих группах приемов прилагаемой нами системной структуры действий рукопашного боя (табл. 1).

Программой по физической подготовке предусмотрено изучение предлагаемого содержания рукопашного боя, состоящего из следующих комплексов приемов.

Общий комплекс приемов рукопашного боя (РБ-1) включает в себя:

– атакующие приемы и действия: укол штыком (тычок стволом с выпадом), удар прикладом сбоку, колющие удары ножом, удар рукой прямо, удар ногой снизу;

– защитные приемы и действия: защита автоматом (карабином), защита ладонями рук, защита лезвием ножа;

– контратакующие приемы и действия: обезоруживание противника при уколе штыком (с уходом влево, с уходом вправо), освобождение от захватов противником шеи сзади и спереди.

Специальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ-2) включает в себя приемы, предусмотренные комплексом РБ-1, и дополнительные приемы:

– атакующие приемы и действия: укол штыком без выпада, удары штыком и стволом автомата (карабина), удар затыльником приклада, удары пехотной лопаткой, удары рукой (сбоку, снизу, сверху), удары ногой (вперед, прямо, сбоку, снизу), режущие и колющие (сбоку и прямо) удары ножом;

– защитные приемы и действия: защитные действия автоматом (карабином), защитные действия малой лопатой, защитные действия ладонями рук, защитные действия лезвием ножа;

– контратакующие приемы и действия: обезоруживание противника при ударах пехотной лопаткой, обезоруживание противника при ударах ножом.

Специальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ-3) включает приемы и действия, предусмотренные комплексами РБ-1 и РБ-2, а также дополнительно рассматривает следующие приемы и действия, предназначенные для пленения противника или его уничтожения, заключающиеся в действиях:

– невооруженного против противника, который вооружен ножом, малой лопатой, пистолетом, автоматом;

– вооруженного ножом против противника, действующего малой лопатой, пистолетом, автоматом;

– вооруженного малой лопатой против противника, действующего ножом, пистолетом, автоматом;

– вооруженного пистолетом против противника, действующего ножом, малой лопатой, автоматом;

– вооруженного автоматом против противника, действующего ножом, малой лопатой, пистолетом;

– освобождения от захватов: за кисти рук; за локти; за грудь; за плечи; при удушении за шею (горло) спереди, сзади; за ноги спереди, сзади; за кисть руки, удерживающую нож; за черенок малой лопаты; за ствольную часть пистолета; за автомат;

– обезоруживание противника при угрозе пистолетом: в упор спереди, в упор сзади;

– связывание противника веревкой, брючным и поясным ремнем, обыск противника;

– болевые приемы и действия в динамике контратакующих действий.

Помимо общей классификации приемов рукопашного боя, руководителю занятий необходимо изучить и знать наиболее уязвимые места (болевые точки) тела человека.

При обучении подчиненных руководитель должен постоянно напоминать им об осторожном обозначении ударов и болевых действий на партнере.

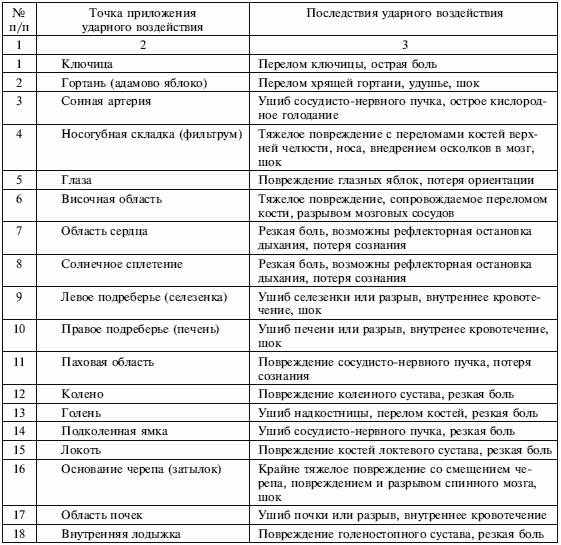

Знание уязвимых мест и степени возможного повреждения после выполнения тех или иных приемов позволит обучаемым осознанно подходить к изучению и практическому применению приемов в боевой обстановке (табл. 2).

Таблица 1. Порядок проведения занятий

Таблица 2

Структура, содержание и порядок проведения занятий

Практическое занятие по рукопашному бою строится так, чтобы организовать и подготовить занимающихся к качественному решению поставленных задач, максимально приближенных к боевым.

Учебное практическое занятие по рукопашному бою является основной формой обучения. Оно состоит из подготовительной, основной, заключительной частей и проводится в составе подразделений в течение 50 мин. (100 мин.).

Каждое из занятий имеет свою цель, время, содержание, особенности в методике проведения и, главным образом, решает определенные задачи.

Занятие начинается с подготовительной части, на которую отводится 7–10 мин. (15–20 мин.).

В ходе нее решаются следующие задачи:

– сбор обучаемых, построение подразделения, проверка наличия военнослужащих, их внешнего вида и краткое объяснение задач занятия;

– подготовка личного состава к предстоящей физической нагрузке в основной части, что достигается за счет выполнения упражнений в ходьбе и беге, для отдельных групп мышц, специальных подготовительных упражнений, приемов самостраховки, а также упражнений вдвоем.

Таким образом, после построения и объявления содержания занятия, выполнения нескольких (2–3) строевых приемов командир в порядке проведения занятия приступает к решению основной задачи подготовительной части.

Рис. 1

В колонне по одному или по два (устанавливаются интервал и дистанция в 2–3 шага в обход площадки (зала) по команде руководителя занятия обучаемые последовательно выполняют: ходьбу, ходьбу в быстром темпе, бег в медленном и среднем темпе, специальные упражнения в передвижениях, упражнения вдвоем, удары рукой и ногой, приемы самостраховки, простейшие единоборства, приемы рукопашного боя, действия по внезапным сигналам и командам.

При движении подразделения по периметру площадки руководитель должен все время двигаться навстречу строю, видеть обучаемых, своевременными короткими указаниями и замечаниями исправлять ошибки, следить за четким выполнением команд и распоряжений подчиненными.

Для поддержания постоянного внимания и выработки умения быстро действовать по установленным сигналам командир в ходе выполнения обучаемыми упражнений в движении может отдавать распоряжения с помощью указанных сигналов. Выполнив обусловленное сигналом действие, обучаемые продолжают движение по периметру площади. После 1,5–2 минут, отводимых на ходьбу и бег, личный состав приступает к выполнению общеразвивающих упражнений в движении для различных групп мышц, носящих преимущественно конгруэнтные движения, т. е. круговые вращения рук (в локтевых, плечевых и кистевых суставах), ног (в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах), туловища и головы, а также в различных их сочетаниях и др.

Изучение приемов и действий рукопашного боя, предусмотренных программой обучения;

Совершенствование ранее изученных приемов и действий рукопашного боя;

Комплексную тренировку с обязательным включением приемов и действий рукопашного боя, изученных на данном занятии и выполняемых в сочетании с ранее изученными приемами и действиями.

Задачами основной части занятия являются:

Обучение основам техники приемов рукопашного боя.

Обучение основам тактики рукопашного боя.

Развитие специальных и психических качеств.

Повышение устойчивости организма к влиянию неблагоприятных факторов, возникающих в процессе учебно-боевой деятельности:

– быстро меняющейся тактической обстановки;

– изменения погодных условий;

– ранений.

Развитие способности применять усвоенные приемы и действия, а также способы ведения рукопашных схваток при ведении ближнего боя.

Основная часть при одночасовом учебном занятии проводится в течение 35–40 минут, а при двухчасовом – 65–70 минут.

В зависимости от задач обучения, численности подразделения, уровня подготовленности и срока службы военнослужащих, наличия и состояния учебной базы, методического мастерства помощников руководителя основная часть занятия может проводиться одновременно или сменно. Одновременная форма проведения заключается в том, что все подразделения (малочисленные – до 25 человек) примерно с одинаковым уровнем подготовленности военнослужащих одновременно обучаются одним и тем же приемам и действиям под руководством обучающего.

Преимуществом этой формы проведения основной части занятия является возможность дифференцированно распределять время на отработку отдельных приемов в соответствии с их сложностью под руководством как минимум одного руководителя занятий.

Если же подразделение по численности большое и материальная база позволяет проводить занятие на 2–3 учебных местах, а командиры подразделений имеют хорошую практику и методическое мастерство в обучении личного состава, то занятия целесообразно проводить с делением подразделения на две-три группы по штатному составу, или по срокам службы, или по уровню обученности.

Таким образом, сменная форма проведения основной части учебного занятия заключается в том, что подразделения, разбитые на группы, в указанных для них местах в одно и то же время под руководством как минимум двух руководителей занятий обучаются разным приемам и действиям со сменой мест через каждые 10–15 минут. Данная форма проведения занятий является наиболее целесообразной при совершенствовании навыков в выполнении ранее изученных приемов (при тренировке).

Для проведения основной части занятий по группам руководитель занятия, закончив подготовительную часть, останавливает подразделение и отдает распоряжение, в котором указывает, какая группа на каком учебном месте какие приемы отрабатывает.

Как правило, основная часть занятия проводится в такой последовательности. В начале основной части в течение 5–6 мин. (10–15 мин.) проводится повторение (тренировка) приемов, изученных на предыдущем занятии, затем в течение 30 мин. (50–60 мин.) разучиваются новые приемы.

Закрепив навыки в выполнении изученных приемов многократным их повторением в различных условиях, руководитель занятий переходит к комплексной тренировке, основное содержание которой составляют приемы, изученные на данном занятии, в сочетании с ранее освоенными.

В конце основной части учебного занятия организуется комплексная тренировка в составе подразделения, которая проводится двумя основными способами.

Первый, поточный, где занимающиеся продвигаются потоком на увеличенных дистанциях и выполняют на заранее расставленных точках обусловленные или полуобусловленные приемы и действия или кратковременные учебные схватки (используют 4–5 точек).

Второй – единоборство в парах в виде учебной схватки с предварительно обусловленными действиями участников.

Заканчивается занятие проведением заключительной части в течение 3–5 мин. (5–10 мин.).

Заключительная часть решает такие частные задачи, как:

Приведение мест занятий в порядок.

Приведение организма в относительно спокойное состояние, используя медленный бег, спокойную ходьбу, выполняя упражнения на расслабление мышц в сочетании с глубоким дыханием.

Подведение итогов.

При подведении итогов руководитель напоминает, какие приемы были отработаны, оценивает качество усвоенного материала, отмечает военнослужащих, хорошо и отлично овладевших приемами и действиями, проявивших старание.

Кроме того, он дает задание на самостоятельную подготовку и при необходимости прикрепляет к обучаемым для оказания помощи хорошо подготовленных военнослужащих. В заключение руководитель занятий отдает распоряжение о подготовке к очередным занятиям.

От занятия к занятию постепенно увеличивается их плотность, которая определяется временем, затраченным непосредственно на отработку изучаемых приемов и действий, на повышение физических и специальных качеств обучаемых по отношению ко всему времени занятия.

Примерное обучение отдельному приему рукопашного боя

Процесс обучения условно делится на три этапа: ознакомление, разучивание и тренировка.

Ознакомление с приемом направлено на формирование у обучаемых целостного представления об изучаемом приеме, о наиболее рациональных способах его выполнения.

Для ознакомления с приемом руководитель должен:

а) назвать прием, например: «Защита ножом от ударов ствольной частью автомата, лотком малой лопаты, ножом сверху»;

б) показать прием в боевом темпе;

в) объяснить назначение приема, в какой обстановке наиболее эффективно его применение.

Например: «Защита ножом универсальна, т. к. выполняется поступательно-вращательным движением лезвия ножа, встречая удар сверху различных видов оружия (автомат, малая лопата, нож и т. п.). Применяется в обстановке с различными по характеру физико-географическими условиями местности. Создает условия для поражения противника с превосходящими антропометрическими данными и физическими качествами»;

г) показать прием еще раз в медленном темпе (по частям) с кратким объяснением техники выполнения. Например: «С шагом левой ногой вперед в сторону встретить лезвием ножа ствольную часть автомата (древко малой лопаты или кисть, удерживающую лезвие ножа) в плоскости нанесения удара, делай РАЗ; подшагом правой ногой с одновременным поворотом лезвия ножа на 90 градусов сопроводить удар противника по касательной к своему телу, делай ДВА; провести контратаку в динамике ответных действий, делай ТРИ»;

д) указать на главные элементы в технике приема. Например: «Главным элементом защитного действия ножом является встреча лезвием ножа удара противника в плоскости его нанесения». На ознакомление необходимо затрачивать не более 1–2 мин. (3–4 мин.).

При ознакомлении руководитель занятия, называя прием, должен пользоваться терминологией учебника «Наставления по физической подготовке» и настоящего учебно-методического пособия, добиваться, чтобы личный состав запоминал и знал названия приемов.

Показ должен быть образцовым, создавать ясное представление о приемах, укреплять интерес к их изучению. Приемы необходимо показывать так, чтобы действия руководителя были видны всем обучаемым. Для показа наиболее удобен сомкнутый одношеренговый или двухшеренговый строй, когда шеренги стоят лицом друг к другу (расстояние 6–8 м), а руководитель находится между шеренгами посредине строя.

Показ должен заканчиваться кратким обоснованием условий применения приема в боевой обстановке, определением конечного результата, который необходимо достичь, применяя тот или иной способ его выполнения.

При необходимости для закрепления у личного состава информации об изучаемом приеме руководитель может еще раз показать его с выделением главных элементов приема.

Разучивание направлено на освоение техники выполнения приема.

В зависимости от сложности действий и уровня подготовленности обучаемых разучивание осуществляется тремя основными методическими приемами: в целом, по разделениям и с помощью подготовительных упражнений.

Сущность методических приемов, применяемых при разучивании, заключается в следующем.

Разучивание в целом проводится в том случае, когда прием прост и делить его на элементы невозможно или нецелесообразно (стойки, изготовка к бою, удары рукой, ногой и др.).

Например:

Для изготовки к бою: «К бою ГОТОВЬСЬ»;

Для нанесения укола на месте: «КОЛИ»;

Для нанесения укола в движении: «Нанести уколы по чучелам (мишеням) ВПЕРЕД»;

Для нанесения ударов: «Кулаком (ребром ладони, ногой, ножом, прикладом, лопатой) БЕЙ». Прием разучивается путем многократного его выполнения сначала в медленном, а затем в быстром темпе, применяя вышеперечисленные распоряжения и команды.

Разучивание по разделениям (частям, элементам) проводится, когда прием сложный и делится на части, при этом возможны остановки в его выполнении.

Разучивание по разделениям наиболее распространено на занятиях по рукопашному бою и проводится путем последовательной фиксации отдельных положений в структуре приема. Прием необходимо делить на логически завершенные элементы (группы элементов) так, чтобы не искажать технику выполнения приема.

Предлагаемое нами содержание приемов рукопашного боя, как правило, делится не более чем на 2–3 элемента. На первый счет выполняется предварительная группа элементов, на счет 2–3 – основная и заключительная часть приема.

Выполнив прием 2–4 раза по разделениям, продолжают его разучивание в целом, но в более медленном темпе. Далее прием выполняется в целом.

После того как личный состав освоит прием в целом, обучаемым необходимо дать задание для самостоятельного выполнения приема с целью закрепления приобретенных навыков.

Разучивание заканчивается выполнением приема в боевом темпе в различных условиях.

Разучивание с помощью подготовительных упражнений применяется тогда, когда прием сложный, в целом выполнить его нельзя и нет возможности расчленить его на части, зафиксировав отдельные элементы техники приема.

Например: защитное движение ладони руки является сложным элементом при ударах рукой, ногой и при угрозах различным видом оружия с целью обезоруживания.

В таком случае руководитель распределяет группы обучающихся так, чтобы первые номера пар держали прямую руку, обозначая прямой удар рукой. Вторые номера с шагом левой ногой вперед встретили этот удар противника ладонью руки в плоскости нанесения с его внешней стороны, обозначив счет «раз». Затем подшагом правой ногой, немного сгибаясь в коленных суставах, одновременно провернули ладонь руки на 90 градусов, обозначив счет «два». После чего обозначили контратакующие действия на счет «три».

Таким образом, разучивание большинства приемов рукопашного боя необходимо осуществлять в такой последовательности: вначале по разделениям (если это необходимо, с помощью подготовительных упражнений), в целом (в медленном темпе, в облегченных условиях), затем с постепенным увеличением темпа до боевого, после чего прием выполняется самостоятельно под наблюдением руководителя занятий или командира группы. В заключение проводится тренировка приема, выполняемого в боевом темпе, в сочетании с другими действиями.

Предупреждение травматизма на занятиях

Рукопашный бой в силу объективных причин – активной двигательной деятельности в процессе обучения, значительных физических и психологических нагрузок, разнообразия условий выполнения приемов и действий – предполагает появление возможных травм и повреждений у занимающихся.

Поэтому постоянное внимание руководителя к вопросу профилактики травматических повреждений, высокая организация занятий, правильная методика обучения, качественная подготовка учебных мест и инвентаря позволяют избежать травматизма.

Причинные факторы травматизма

С этой целью руководитель обязан:

– постоянно поддерживать высокую воинскую дисциплину и организованность на занятиях;

– соблюдать последовательность выполнения упражнений, интервалы и дистанции между занимающимися при выполнении приемов боя с оружием в движении;

– следить за правильным применением приемов самостраховки и страховки; применять ножи с надетыми на них ножнами, малые лопаты с чехлами, автоматы с присоединенными штык-ножами, одетыми в ножны;

– при выполнении захватов и бросков страховать партнера, поддерживая его за руку, и не допускать падения на него;

– следить, чтобы при обучении приемам обезоруживания, освобождения от захватов болевые приемы в процессе динамики ответных действий проводились плавно, без применения большой силы и по сигналу партнера голосом «Есть» немедленно прекращались;

– приемы нападения (уколы, тычки, удары) только обозначать;

– постоянно осуществлять контроль за пульсом, давлением, потоотделением у обучающихся, а также следить за окраской их лица, реакцией их глаз, координацией движений с целью определения индивидуальной нагрузки.

Порядок условий проверки и оценки приемов рукопашного боя

При проверке качества выполнения приемов рукопашного боя проверяющим назначаются приемы, предусмотренные настоящим разделом, из следующих видов боя:

– приемов боя без оружия;

– приемов боя с ножом;

– приемов боя с малой лопатой;

– приемов боя с пистолетом;

– приемов боя с автоматом, которым соответствуют специальные приемы и действия с данным видом оружия.

Проверка подготовленности военнослужащих по выполнению приемов рукопашного боя производится на ровной, но различной по покрытию площадке в течение одного дня.

Выставление оценки производится двумя способами.

1. Военнослужащие выстраиваются по парам в две шеренги лицом друг к другу на расстоянии 6–8 шагов с интервалом 2–3 шага. Затем по команде проверяющего первая пара выходит вперед и выполняет поочередно прием, после чего возвращается в строй. Далее по команде из строя выходит вторая пара. В таком порядке прием выполняет весь личный состав подразделения. После первого приема выполняются второй, третий и т. д.

2. При поточной организации проверки военнослужащий поочередно выполняет назначенные приемы рукопашного боя на заранее расставленных партнерах, действующих за «противника», или чучелах.

Командир подразделения подготавливает обстановку для проверки. Для этого он назначает и инструктирует военнослужащих, действующих за противника, и выставляет их на площадку. Расставляет чучела и подготавливает соответствующее оружие. Определяет порядок движения при выполнении приемов.

Проверяемый самостоятельно по команде «ВПЕРЕД» выполняет назначенные приемы рукопашного боя и затем останавливается в конечном положении. Проверяющий в ходе выполнения военнослужащим приемов выставляет в ведомость оценки. Закончивший упражнение становится в строй на свое место.

Качество выполнения приемов рукопашного боя оценивается следующим образом:

«отлично», если прием выполнен согласно описанию, уверенно и быстро;

«хорошо», если прием выполнен согласно описанию, уверенно, но были допущены незначительные ошибки;

«удовлетворительно», если прием выполнен согласно описанию, но были допущены значительные ошибки: сделана остановка там, где требуется слитность движений рук и ног при принятии поступательных движений противника, допущена потеря равновесия при перемещении, однако прием доведен до завершения;

«неудовлетворительно», если прием не проведен в соответствии с описанием, грубо искажен и не доведен до завершения.

Предупреждение и исправление ошибок

Практика показывает, что предупредить ошибку легче, чем ее исправить. Поэтому необходимо своевременно предупреждать появление ошибок, не давать им закрепиться, выявлять и устранять причины, их вызывающие.

В начале разучивания техники приема он осваивается в общих чертах, где анализ и оценка его выполнения не должны быть слишком подробными. Поэтому не следует подмечать и устранять у отдельных занимающихся все ошибки сразу. Их целесообразно исправлять по степени важности: вначале более существенные, а затем незначительные.

При групповом методе обучения вначале следует оказывать и устранять ошибки, общие для всех занимающихся, а затем индивидуальные (с помощью персональных указаний и замечаний без остановки процесса обучения).

Для исправления выявленной общей ошибки эффективен метод сравнения, который состоит в практической демонстрации сначала приема, выполненного с ошибкой, а затем приема без ошибки с соответствующими пояснениями руководителя занятий.

Дидактические принципы и методы обучения;

Знание обучаемыми техники выполнения приемов;

Правильную организацию учебных занятий;

Состояние воинской дисциплины и порядка.

С целью большей объективности и создания единого, наиболее оптимального подхода к оценке качества выполнения приемов рукопашного боя целесообразно конкретизировать настоящее содержание приемов понятиями «незначительные» и «значительные» ошибки в технике их выполнения, которыми следует пользоваться при выведении оценки.

Всякий прием имеет:

1. Начало (исходное положение).

3. Конец (результат выполнения).

Все эти компоненты тесно связаны между собой, поэтому невыполнение любого из них является значительной ошибкой.

Под значительными ошибками надо понимать те, которые нарушают логическую целостность приема, последовательность выполняемых действий. «Незначительные» же ошибки в технике выполнения приема не нарушают его целостность.

В таблице 1 излагается перечень незначительных и значительных ошибок, характерных для основных приемов рукопашного боя.

Оборудование мест занятий по рукопашному бою

Учебные места занятий должны иметь страшный вид, чтобы они производили должное психологическое впечатление на готовящихся к войне людей.

Наличие инвентаря и оборудование мест занятий должны качественно влиять на подготовку военнослужащих, так как следует исходить из того, что используемые устройства и инвентарь должны обеспечить обучение личного состава всем приемам и действиям соответствующих форм рукопашного боя по принципу «от простого к сложному».

Поэтому на площадке для рукопашного боя должны быть выделены места для обучения следующим приемам и действиям.

Приемам боя без оружия, где происходила бы тренировка следующих приемов:

– передвижение без оружия;

– приемы самостраховки;

– удары рукой и ногой;

– защиты от ударов рукой и ногой.

Данное место используется в начальном периоде обучения, для чего должна быть подготовлена ровная и мягкая (травянистая или из песка и опилок) площадка. На этой площадке должен быть инвентарь, который позволит максимально использовать возможности данного вида рукопашного боя (боксерские мешки, набивные и насыпные груши, чучела, мягкая наковальня и т. д.).

Приемам боя с оружием. Соответствующее место обучения будет использоваться в последующих этапах обучения, так как применяемое оборудование будет обеспечивать обучение личного состава всем приемам и действиям соответствующих видов рукопашного боя (ножом, малой лопатой, автоматом, пистолетом).

В целях воспитания психологических качеств и лучшего формирования двигательных навыков данное место обучения должно быть более жесткого покрытия (грунт, асфальт), чем место начального периода обучения.

Используемый инвентарь должен позволить максимально использовать возможности штатного оружия. Таким образом, место оборудуется:

– стационарными и передвижными чучелами; различного рода мишенями (подвижными и неподвижными);

– тренажерами и т. д.

С целью закрепления вновь приобретенных двигательных навыков и совершенствования ранее изученных с обязательным рассмотрением вопросов тактической подготовки оборудуются места для проведения комплексной тренировки двух типов: в виде полевого и городского опорных пунктов. Они должны быть приспособлены к местности таким образом, чтобы способствовать отработке приемов уничтожения противника в рукопашных схватках в зависимости от профессиональной принадлежности данного подразделения в целях психологического закаливания личного состава.

В связи с курсом тактико-специальной подготовки подбирается соответствующее полевое оборудование.

Система обучения военнослужащих определенным видам рукопашного боя, выделенным в логически структурную схему, определяет соответствующую последовательность поэтапного прохождения мест занятий.

Таким образом, места занятий должны формировать физическую, тактико-техническую и психологическую готовность к действиям в рукопашном бою на любой местности, в любую погоду и в разное время суток.

В целях выработки уверенности в своих силах и способности выдержать все физические и нервно-психические нагрузки рукопашных схваток предусматривается использование штатного оружия и предметов индивидуальной экипировки.

Военнослужащие, систематически упражняясь на специально оборудованных местах, могут целенаправленно развивать необходимые боевые качества, изучать и совершенствовать технические приемы, а специальное оборудование позволит максимально использовать возможности рукопашных схваток при ведении ближнего боя.

Основные принципы выведения противника из равновесия

В основе техники русского стиля рукопашного боя лежат знание механики человеческого тела и умение применять законы биомеханики для управления своим телом и телом противника, используя его собственную инерцию и силу, вкладываемую им в удары. Тело человека – это сложнейшая рычажная система, насчитывающая десятки шарнирных соединений. За счет этого обеспечивается высокая подвижность и гибкость нашего тела, что позволяет совершать сложнейшие движения в пространстве. Однако подвижность суставов имеет определенные границы. Выполнение каких-либо движений за рамками этих ограничений невозможно, а принудительное их выполнение под воздействием внешних сил вызывает острую, вплоть до шока, боль.

Если движение не остановлено, то травма неизбежна. Например, локтевой сустав позволяет сгибать предплечье относительно оси плеча от небольшого отрицательного угла в 2–5 градусов до угла, превышающего 120 градусов, поворачивать предплечье вдоль продольной оси в обе стороны, что в сочетании с подвижностью лучезапястного сустава позволяет описывать кистью руки сложные круговые и спиральные движения.

Однако попытка сгибания руки в сторону, противоположную локтевому сгибу, вызывает резкую боль, а при достаточном усилии приводит к разрыву связок и увечью.

Знание границ подвижности каждого сустава, особенно конечностей, позволяет использовать их для управления противником с помощью болевых воздействий. Чтобы вызвать максимальную боль и при этом затратить минимум собственных сил, используются рычаги. Основными элементами рычага являются точка опоры и плечи сил. В зависимости от взаимного расположения точки опоры, силы, совершающей работу, и противодействующей силы в механике рассматриваются три типа рычага.

Для преодоления противодействующей силы необходимо либо увеличить силу, совершающую работу, либо увеличить длину ее плеча. В рукопашном бою силой, совершающей работу, является прикладывание к противнику усилия, а противодействующей силой – усилие противника. Поскольку ваши силовые возможности почти всегда ограничены, а бой может вестись с более сильным противником, основным способом работы с помощью рычагов является перемещение точки опоры. В качестве точки опоры можно использовать вторую руку, плечо, бедро, голень, предметы на местности (столб, угол здания, кромка траншеи, дерево и т. п.). Для приложения усилия к противнику используют в первую очередь руки и ноги. Усилия можно передавать также бедром, плечом, движением таза, головой. Целью воздействия является нанесение поражающих ударов противнику, выведение его из равновесия и бросок с последующим нанесением ударов или связыванием.

Условием равновесия человека является размещение вертикальной проекции вектора силы тяжести в пределах опорной площадки.

Поскольку общий центр тяжести человеческого тела находится в районе таза, управление равновесием осуществляется перемещениями таза и опорной площадки.

Соответственно, для того чтобы вывести противника из равновесия, необходимо:

– не допустить возможные перемещения опорной площадки;

– вывести проекцию вектора веса (Р) за пределы опорной площадки.

Не существует особых законов движения для живого мира. Все они подчиняются законам классической механики. Поэтому рукопашный бой с точки зрения механики представляет собой физическое явление, сущность которого проявляется во взаимном механическом силовом противодействии физических объектов (противников) друг другу!

Для успешного понимания иллюстрируем сказанное упрощенными схемами, уравнениями механики и фотографиями, где теоретические этапы рукопашного боя могут выражаться формой расчетных схем раздела сопротивления материалов как сложного сопротивления (сжатия-растяжения, сдвига, кручения и изгиба) в виде:

– изгиба со сжатием;

– изгиба с кручением;

– косого изгиба;

– изгиба с растяжением.

Динамическая система, чтобы существовать, должна развиваться, а чтобы развиваться, должна сочетать устойчивость с неустойчивостью. Одна из наиболее распространенных форм нашего мышления – тяготение к привычным, застывшим схемам решения задач, поведение статики.

На рис. 2 схематически изображена фигура человека, которую условно назовем «противник». Представим себе, что мы нападаем и наша задача – свалить противника.

Очень буду рад, если эта статья подтолкнет к мысли о том, что если вы хотите быстрее освоить техническую базу единоборств и добиться в более короткое время положительных результатов, то необходимо дополнительно самостоятельно выполнять домашнее задание, как в школе. Что именно представляет это задание из себя вы сможете прочитать здесь. Все просто - это комплексы упражнений на гибкость, растяжку, набивку ударных и мягких частей тела, борцовские движения с резиной, упражнения для укрепления мышечно-связочного аппарата. Сразу скажу, что посмотреть технику их выполнения вы сможете в интернете и исходя из удобства подобрать для себя нужный комплекс.

Для чего же нужна хорошая растяжка и гибкость? В первую очередь эти полезные качества обезопасят ваши связки и суставы от травм, которые можно получить при выполнении скоростно-силовой работы. Во-вторых, появится возможность выполнять приемы, броски и удары с более свободной амплитудой и скоростью. В-третьих, улучшится координация, ваше тело станет более мобильным и сможет более результативно проводить технические действия.

1. Перед началом нужно размяться.

2. Все движения выполнять плавно.

3. Не напрягайтесь, расслабленные мышцы лучше тянутся.

4. Дыхание должно быть равномерным и спокойным.

5. Занятия лучше всего проводить с регулярной последовательностью.

Растяжку нужно выполнять на основные группы мышц, связки, суставы, туловище, руки и ноги. Комплексы растяжки лучше использовать простые, а спустя определенное время переходить к сложным. Подойдут упражнения из гимнастики и йоги.

Далее мы рассмотрим для чего необходима набивка ударных частей тела. Основная ее цель - укрепления ударных частей рук и ног с помощью постукиваний, ударов и прокатки твёрдыми предметами. Основные ударные части рук - кулак, внутренняя и внешняя часть кисти, предплечье. Как правило ноги набивают стопу и голень. Набивка тела состоит из набивки мышечных тканей шеи, бедер, плечей и пресса. Воздействие, с которым наносятся удары не должно быть полным, оно увеличивается постепенно, иначе возможны травмы. Начать лучше с отжиманий и стойке на жесткой поверхности на кулаках. Затем, по мере того, как укрепились кулаки и запястья можно перейти к ударам по песку, постепенно переходя на более твердые предметы. Набивка тела происходит методом обстукивания пластиковой бутылкой с водой или скрученным полотенцем. Постоянная набивка позволит снизить болевой порог при нанесении ударов по противнику в спарринге, на соревнованиях или на улице в конфликтной ситуации, а также при пропущенных ударах. Она гарантирует вам снижения риска получения травмы.

Что дают занятия с резиной и как ее применять в повседневных условиях? С помощью жгута мы прокачиваем мелкие группы мышц и делаем связки более эластичными. Такая работа повышает тонус и предохраняет их от спортивных и бытовых травм. Кроме упражнений на усиление тонуса мы отрабатываем борцовскую технику (выведение из равновесия, движения на бросок и координацию). Необходимо менять способы закрепления резинки, ее удерживания и степень натяжения, а также для разнообразия добавлять новые позиции тела. С резиной можно отрабатывать увеличение силы мышц, задействованных при ударах, закрепив ее сзади на уровне плечей. А также использовать для увеличения скорости удара. Для этого резина крепится спереди на уровне плеча, натягивается к себе и из боевой стойки наносятся удары.

При помощи жгута можно развить и укрепить:

1. Мышцы, всего плечевого пояса.

2. Повысить выносливость.

3. Развить скорость действий, используемых в борцовской и ударной технике.

Сильные связки и мышцы очень помогают при занятиях любой физкультурой. Смешанные единоборства как никогда требуют отличной физической формы от бойца. Почему же это необходимо?

Первое - укрепляя мышцы и связочный аппарат, повышается их сила, скорость и выносливость.

Второе - при борьбе и ударах сильные связки и мышцы позволяют работать в высоком скоростно-силовом режиме нужный отрезок времени без ущерба для здоровья.

Третье - улучшается координация работы рук и ног при отработки борцовской и ударной техники.

Сила, скорость и выносливость мышц и связок позволяет более эффективно выполнять броски, удары руками и ногами в рукопашном бое. Их техника становится лучше, а сама скорость выполнения - быстрее. В единоборствах больше используется динамическая сила, чем статическая. Для ее развития лучше использовать изометрические упражнения, которые представляют из себя движения определенной направленности под нагрузкой.

К сожалению, очень часто специфика тренировочного процесса построена так, что определенные техники из-за отсутствия свободного времени выполняются редко или им уделяется недостаточно времени из-за плотного тайминга. Как правило, занятия проходят в вечернее время, тренировки лимитированы расписанием, одна группа сменяет другую, отсутствует возможность задержаться и дополнительно позаниматься. Поэтому рекомендую заниматься самостоятельно в домашних или уличных условиях. Самое главное во всем этом - ваша мотивация и желание.

Базово-кустовой метод обучения рукопашному боюИсторически сложившиеся системы спортивных и боевых единоборств ориентируют обучаемых, как правило, на определенный способ ведения боя: каратэ и бокс - применение удара, самбо и дзюдо - использование бросков и болевых удержаний, айкидо - воздействие болевым захватом. Но многообразие задач, которые необходимо уметь решить в реальном рукопашном бою, диктует необходимость многоплановой подготовки бойца:

Уметь противостоять без оружия вооруженному холодным оружием противнику, противодействовать физически более сильному врагу или нескольким противникам одновременно;

Вести бой на ближней дистанции, позволяющей производить броски и болевые приемы;

Освобождаться от захватов противников за различные части тела и удушений;

Знать способы конвоирования, обыска и др.

Такое многообразие задач заставляло и заставляет искать наиболее рациональные пути обучения рукопашному бою. Вначале подготовка бойца строилась на основе изучения каратэ.

Однако вскоре обнаружилось, что одним этим видом единоборства невозможно решить всего многообразия задач рукопашного боя. В результате сформировался метод, который мы назвали синтетическим. Суть его в попытке объединить каратэ с другими видами боевых единоборств. Новый метод позволил улучшить качественный уровень рукопашной подготовки, но простое суммирование различных видов единоборств принесло новые проблемы. «Ахиллесовой пятой» этого метода является отсутствие органической связи между видами единоборств, что приводит к увеличению объема тренировочного процесса. Следующим этапом развития рукопашной подготовки явилось выделение в процессе обучения ряда типичных боевых ситуаций, наиболее часто встречающихся в боевой практике войск (бесшумное снятие часового, взятие «языка» и т. д.), так называемый ситуационный метод. При всех достоинствах этого метода он тоже не лишен недостатков, главным из которых является отсутствие универсальности в рукопашной подготовке. Тактика этого метода строится по логическим шаблонам, в то время как реальный рукопашный поединок требует гибкого интуитивно-творческого мышления.

Очевидно, что решить стоящие на пути развития рукопашного боя проблемы можно только на основе системного комплексного подхода. Именно таким подходом, по нашему мнению, обладает базово-кустовой метод-обучения рукопашному бою.

Главная идея метода состоит в расчленении сложного движения на простые составляющие движения различных частей тела.

Выполнение любого приема основано на базовом движении, представляющем собой перемещение из одной стойки в другую (заданную).

Одновременно с таким базовым движением производятся определенные движения корпусом, руками, кистями и т. д. Построение приема можно рассматривать по аналогии со строением «куста». На «стволе» базового движения «насажено» движение корпуса, на котором, в свою очередь, «крепится» то или иное движение руки, ноги и т. д. За такое сходство метод получил название базово-кустового.

В процессе обучения по этому методу происходит отработка элементарных движений, составляющих «куст». Этих движений сравнительно немного - несколько базовых перемещений в стойках, несколько движений корпусом, руками, ногами, головой. Обучение этим простым движениям обычно не вызывает особых затруднений, так как они являются естественными движениями человеческого тела и не требуют особых физических усилий. Многие из этих движений, в том числе базовые перемещения, могут быть включены в утреннюю зарядку, а также в общую разминку, проводимую в начале занятия.

Путем построения «куста» из этих движений может быть создана огромная масса приемов для самых разнообразных боевых ситуаций. Очевидно, что простое механическое заучивание такого большого количества приемов весьма затруднительно. Обучаемый же, освоивший базово-кустовой принцип построения приемов, не имеет в этом необходимости, прием «конструируется» им для конкретно поставленных условий. Здесь интересно отметить, что примерно такой же метод применяет в своей практике известный советский педагог В.Ф.Шаталов. Его метод «опорных сигналов» или «опорных вех» также основывается на базовых моментах, на которых фиксируется память обучаемого, а остальная информация «привязывается» к этим моментам. Методика Шаталова отличается высокой эффективностью.

Благодаря базово-кустовому методу в основу действий бойца поставлена работа всего тела. Сами базовые движения построены на работе наиболее мощного мышечного комплекса человеческого тела - мышц тазобедренного пояса. Эти движения в сочетании с принципом воздействия на наиболее слабые и уязвимые места и точки противника позволяют противостоять заведомо более сильному физически человеку или нескольким противникам.

Базово-кустовой подход является универсальным для различных конкретных ситуаций. На одних и тех же базовых перемещениях и движениях частями тела могут быть построены приемы для совершенно разных ситуаций в бою: от нанесения ударов до болевых захватов, бросков и конвоирования. Кроме того, может быть выбрана степень воздействия на противника в зависимости от конкретной ситуации и поставленной боевой задачи. Базовые перемещения и движения частей тела возможны и при применении холодного оружия и различных подручных средств. И в этом случае совершается та же работа тела, но эффект воздействия усиливается за счет применения особых свойств предмета (штыкового оружия, магазина автомата, приклада, острой палки, лопатки, ремня и др.). Данный метод обладает большим количеством вариантов применения приемов. Например, построив прием на том или ином базовом перемещении, его можно совершать с отходом назад, движением вперед на противника, с уходом в сторону с линии атаки, с резким понижением центра тяжести тела, с заходом за спину противника и т. д. Выбор того или иного варианта определяется конкретной ситуацией (узкий проход и коридор, стена или обрыв за спиной, наличие второго противника и др.).

Таким образом, в основе тактических и технических действий бойца лежит принцип творческого подхода к данной ситуации, что, естественно, увеличивает шансы на победу.

Важным достоинством предлагаемого метода является возможность значительного повышения продуктивности учебного процесса, построенного на эффективной методике обучения, и, как следствие, резкое сокращение времени, необходимого для подготовки высокотехничного бойца.

Большая заслуга в разработке и внедрении системы рукопашного боя на основе базово-кустового метода принадлежит кандидату экономических наук, старшему научному сотруднику Института востоковедения АН СССР Г.В. Попову.

Последовательность обучения отдельному приему

В процессе обучения отдельному приему или действию можно выделить ряд относительно завершенных этапов, которым соответствует определенная степень формирования двигательного навыка. К ним относятся ознакомление, разучивание и тренировка.

Практика показывает, что наибольшую часть времени занимает тренировка. Разучивание, как правило, осуществляется на первом занятии, а на ознакомление с приемом отводится всего несколько минут.

Из указанных выше этапов обучения в самостоятельный этап можно выделить лишь первый - ознакомление, в процессе которого у обучающихся формируется целостное представление о двигательном акте. Разучивание и тренировка представляют собой единый педагогический процесс, и если они и делятся, то только условно - с учебной целью. Поэтому между разучиванием и тренировкой отсутствует резкая грань.

Под разучиванием принято понимать первоначальное овладение двигательным актом, умение воспроизвести технику приема в общей правильной форме движения.

Тренировка характеризуется дальнейшим углубленным совершенствованием и доведением до автоматизма техники выполнения приема, формированием у обучающихся прочного навыка и способностей применять его в сложных условиях.

Ознакомление с приемом. Цель - создать у обучаемых правильное, полное представление о разучиваемом приеме и рациональном способе его выполнения. Для ознакомления с приемом необходимо:

Назвать его;

Образцово показать в целом (в боевом темпе);

Разъяснить практическое применение (дать тактическое обоснование его);

Показать, если это необходимо, по частям или по разделениям с попутным объяснением техники выполнения;

Указать на главное в технике выполнения.

На этапе ознакомления применяются преимущественно методы рассказа и показа. Они должны помочь обучающимся осознать цель и значение изучаемого приема, вызвать у них живой интерес и желание осваивать технику выполнения приема. В зависимости от сложности приема ознакомление проводится, как правило, в течение одной-двух минут.

Правильное название изучаемого приема способствует повышению у военнослужащих общетеоретического уровня, знания ими терминологии приемов рукопашного боя. Кроме того, при названии приема у занимающихся создается определенное начальное представление о нем, которое в ходе дальнейшего ознакомления дополняется и конкретизируется.

Перед тактическим обоснованием применения приема необходимо образцово показать его. Показ приема должен быть четким, проводиться в боевом темпе и создавать ясное зрительное представление о приеме в общем виде. Четкая и красивая демонстрация руководителем занятия приема еще более укрепляет интерес занимающихся и служит образцом для подражания.

Показ может проводиться не только руководителем занятия, но и подготовленным военнослужащим. Этот метод демонстрации, как правило, применяется в том случае, когда командир хочет сосредоточить внимание обучаемых на отдельных элементах техники выполнения наиболее сложных приемов рукопашного боя.

Для правильного восприятия показываемого приема существенное значение имеет ракурс, под которым обучаемые видят демонстрацию этого приема. Поэтому при показе отдельных приемов целесообразно демонстрировать их как в одну, так и в другую сторону, а подразделение располагать таким образом, чтобы руководитель был виден каждому занимающемуся. Наиболее удобным при показе приемов рукопашного боя является одношереножный или двухшереножный строй. При двухшереножном строе демонстрацию приемов целесообразно проводить, находясь между двумя шеренгами, стоящими друг к другу лицом на расстоянии 6–8 шагов.

В конце ознакомления излагается техника выполнения приема.

Первоначальное изложение ее основ должно быть максимально общим и кратким, с точной терминологией названия приема и его частей. Детальное изложение техники на данном этапе нецелесообразно, так как обилие новой информации не позволит обучаемым «уловить» и запомнить отдельные мелкие детали техники выполнения приема.

При этом изложение техники сопровождается повторным показом приема в той последовательности, в какой он будет разучиваться (в целом в медленном темпе или по разделениям).

Для более полного и точного восприятия военнослужащими изучаемых приемов, особенно сложных, в конце объяснения целесообразно указать на главные элементы в технике выполнения того или иного приема и провести дополнительный показ с акцентом на них.

Разучивание приема. Цель - формирование у военнослужащих новых двигательных навыков. Главное при этом - добиться правильной техники выполнения приема.

В зависимости от уровня подготовленности военнослужащих, структуры и сложности приема разучивание осуществляется методом целостного разучивания, методом разучивания по разделениям (частям) и методом разучивания с помощью подготовительных (подводящих) упражнений.

Начальное разучивание каждого отдельного приема проводится в такой последовательности:

Выполнение по разделениям или в целом в медленном темпе в простейших условиях;

Выполнение в целом в постепенно ускоряющемся темпе;

Самостоятельное выполнение;

Выполнение в боевом темпе.

Метод целостного разучивания применяется в том случае, если прием прост, доступен обучаемым для выполнения его в целом (например, изготовка к бою) либо тогда, когда выполнить прием по разделениям нельзя или не имеет смысла (удары рукой, ногой и др.).

Сущность метода целостного обучения состоит в том, что разучивание приемов рукопашного боя проводится путем многократного их выполнения в целом (без разделений и остановок) вначале в медленном темпе в простейших условиях, а затем в постепенно ускоряющемся и в боевом темпе в разнообразных условиях и обстановке как по командам руководителя занятия, так и самостоятельно.

Метод разучивания по разделениям (частям) позволяет значительно уменьшить затраты физических усилий и избежать закрепления существенных двигательных ошибок, которые неизбежны при начальном этапе разучивания. Выполнить сложное двигательное действие в начале разучивания с первой попытки в целом практически очень трудно. В ряде приемов овладевать техникой подобных действий легче методом разучивания по разделениям (частям). Разделение двигательного акта в начале разучивания дидактически целесообразно.

Метод разучивания приема по разделениям (частям) широко используется в процессе обучения рукопашному бою и применяется в том случае, если прием сложный для разучивания в целом и может выполняться с остановками, паузами (болевые приемы в стойке, броски, приемы удушения и др.). Особенность его состоит в том, что в ходе обучения осуществляется последовательная фиксация определенных положений (частей) двигательного акта. Она обеспечивает, с одной стороны, правильное представление обучаемых о том, какое положение занимают части тела в данный момент, с другой - постоянный контроль, устранение ошибок и уточнение техники выполнения приема руководителем занятия.

Характер разделения изучаемого приема зависит от его структуры и сложности, уровня подготовленности занимающихся, но во всех случаях следует руководствоваться требованиями принципа доступности обучения. При этом в процессе разучивания целостного приема необходимо помнить, что деление может привести к искажению его динамической структуры. Поэтому его следует проводить на основе квалифицированного анализа техники. Каждая часть должна представлять собой логически завершенную, относительно самостоятельную двигательную структуру, но не превращаться в очень мелкие изолированные упражнения. Большое количество частей или делений, как свидетельствует практика, затрудняет их усвоение, вызывает преждевременное утомление и потерю интереса к обучению.

Разучивание приемов рукопашного боя по разделениям (частям) проводится по следующей схеме. Вначале отдается предварительное распоряжение, что сделать на тот или иной счет, а затем подается команда «Делай - РАЗ» и т. д. Например:

«На счет раз - с шагом вперед захватить руками ноги противника ниже колен, делай - РАЗ;

на счет два - рвануть ноги на себя, толкнуть плечом под ягодицы и, удерживая ноги, бросить противника на землю, делай - ДВА;

на счет три - обозначить удар ногой в болевую точку, делай - ТРИ».

По разделениям прием выполняется 3–4 раза.

При последующих выполнениях приема предварительные команды могут не отдаваться, а подаются лишь команды «Делай - РАЗ», «Делай - ДВА» и т. д.

По мере отработки техники выполнения приема по разделениям (частям) объединение разделений (частей) осуществляется последовательным присоединением их друг к другу или к основному элементу приема.

После выполнения приема на 3–4 счета оно может выполняться на два счета: на первый выполняется основное, ведущий элемент приема (например, рычаг руки наружу), на второй обозначается удар ногой в болевую точку.

Для качественной отработки техники приема в ходе разучивания необходимо сначала добиваться правильных действий, а затем уже наращивать быстроту их выполнения. Поэтому после отработки приема по разделениям (частям) следует приступить к разучиванию его в целом в медленном и постепенно убыстряющемся темпе.

После того как обучаемыми освоен прием в целом, руководитель предоставляет им время для его самостоятельной отработки.

Разучивание заканчивается выполнением приема в боевом темпе.

Основное внимание на заключительном этапе разучивания следует обращать на закрепление навыков в выполнении приемов путем многократного их повторения. С этой целью необходимо широко использовать метод самостоятельной работы обучаемых под постоянным контролем руководителя занятия.

Метод разучивания с помощью подготовительных (подводящих) упражнений применяется, во-первых, в том случае, если прием выполнить в целом нельзя из-за его трудности, а разделить на части невозможно (бросок через голову) и, во-вторых, если прием сложный и возникает необходимость предварительно отработать подводящие упражнения, а затем приступить к разучиванию приема в целом или по разделениям (например, бросок через спину).

Тренировка в выполнении приема . Это систематическое многократное выполнение разученного приема в постепенно усложняющихся условиях. На данном этапе достигается качественное (автоматизированное) овладение двигательным навыком в процессе его практического применения, а также высокий уровень развития физических, волевых и специальных качеств.

Приобретенная при разучивании система движений еще не обладает устойчивостью к различным неблагоприятным факторам (разнохарактерным действиям, большой физической нагрузке, утомлению, изменению внешней среды, обстановки и т. п.). В ходе тренировки закрепляется сформировавшийся динамический стереотип, лежащий в основе навыка, и вместе с этим увеличивается приспособляемость к различным изменениям условий.

Для качественного овладения приемом целесообразно максимально усложнять обстановку, на фоне которой проводится тренировка, предоставляя обучающимся право проявлять широкую инициативу и находчивость в решении стоящих задач.

Усложпение обстановки при проведении тренировки достигается путем:

Изменения начальных и заключительных положений;

Выполнения приема на точность, скорость и результат;

Увеличения количества повторений, скорости и дистанции передвижений, массы выкладки;

Применения внезапно изменяющихся условий (действий по внезапным сигналам, командам, в зависимости от поведения «реального противника» и т. п.);

Выполнения приема в комплексе с ранее изученными приемами на фоне значительной физической и психической нагрузки как на специально подготовленных местах, так и на различной местности;

Выполнения некоторых приемов в условиях ограниченной подвижности (узких местах и проходах, на уменьшенной площади опоры, на высоте и т. п.), слабой видимости и в средствах индивидуальной защиты;

Включения в тренировку соревновательного метода.

Разнообразные действия позволяют довести выполнение изученного приема до автоматизма в любой быстроменяющейся, сложной обстановке, что крайне необходимо для военно-профессионального применения навыка.

Выполнение изученных приемов в сочетании с другими ранее изученными приемами является характерной особенностью методики обучения рукопашному бою.

Дальнейшее совершенствование осуществляется в комплексной тренировке, которая проводится в конце основной части каждого занятия. Она может проводиться двумя способами:

Путем последовательного выполнения изученных приемов в процессе различных скоростных передвижений как на специально подготовленных местах (в оборудованном зале, на полосе препятствии, на площадке для рукопашного боя и т. п.), так и на разнообразной местности;

В форме учебной схватки с запланированными и внезапными действиями.

В обоих случаях военнослужащие решают поставленные задачи в зависимости от действий «реального противника».

При проведении комплексной тренировки предусматривается постепенное увеличение сложности упражнений, возрастание сочетания приемов, изменение условий их выполнения. В ходе комплексной тренировки в целях развития у военнослужащих находчивости, инициативы и быстроты ориентировки в постоянно изменяющейся обстановке широко применяются незапланированные действия обучаемых по сигналам (командам) руководителя занятия. Кроме того, обучаемые самостоятельно реагируют на неожиданные атакующие или контратакующие действия противника.

Таким образом, заключительный этап тренировки характеризуется органическим слиянием процессов совершенствования техники выполнения приемов и развития у занимающихся высокого уровня физических, волевых и специальных качеств.

Для выполнения комплексного тренировочного упражнения (комбинаций из приемов и действий) подается предварительная команда, в которой указываются исходное положение, содержание упражнения, порядок его выполнения, заключительное положение, а затем исполнительная команда «ВПЕРЕД».

Предупреждение и исправление ошибок

Для качественного и быстрого усвоения изучаемого упражнения большое значение имеет предупреждение и своевременное исправление ошибок.

Чаще всего ошибки обучаемых являются следствием несовершенной методики, недооценки руководителем занятия дидактических принципов и методов обучения. Слабое знание обучаемыми техники выполнения приемов, нарушение правильной и четкой организации занятия, низкое состояние дисциплины и порядка также являются непосредственными причинами возникновения ошибок у обучаемых.

Кроме того, на начальном этапе обучения имеют место причины, зависящие только от индивидуальных качеств занимающихся:

Недостаточное понимание обучаемыми техники приема (устраняется доходчивым объяснением и качественным дополнительным показом);

Плохая координация движений вследствие слабой физической подготовленности обучаемых (для исправления целесообразно использовать в процессе разучивания соответствующие подготовительные упражнения);

Недостаточный самоконтроль обучаемых (устраняется путем мобилизации внимания на выполняемые движения и действия);

Утомление - состояние, при котором непривычные движения выполняются с излишним мышечным и нервным напряжением (для устранения необходимо строго соблюдать оптимальную быстроту выполнения и частоту повторений приема).

Как показывает практика, предупредить ошибку легче, чем ее исправить. Поэтому необходимо (особенно на начальном этапе обучения) своевременно предупреждать появление ошибок, не давать им закрепиться, выявлять и устранять причины, их вызывающие.

Поскольку в начале разучивания техника приема осваивается в общих чертах, анализ и оценка ее выполнения не должны быть слишком подробными. Возможности для самоконтроля движений, как указывалось ранее, у обучаемых крайне ограничены. Поэтому не следует пытаться подмечать и устранять у отдельных обучаемых все ошибки сразу. Их целесообразно исправлять по степени важности: вначале - более существенные, а затем - незначительные.

При групповом методе обучения сначала следует указать и устранить ошибки, общие для всех обучаемых, потом индивидуальные (последние - с помощью персональных указаний и замечаний руководителя без остановки процесса обучения).

Для исправления выявленной общей ошибки эффективен метод сравнения, который состоит в демонстрации приема, выполненного с ошибкой (соблюдая при этом педагогический такт), а затем без ошибки с соответствующими пояснениями руководителя занятия.

Таким образом, для предупреждения возникновения ошибок и быстрого их устранения необходимо постоянно учитывать ранее изложенные причины и творчески применять в процессе обучения указанные рекомендации.

Предупреждение травм на занятиях

На практических занятиях, как и при проведении рукопашного боя в других формах физической подготовки, приемы рукопашного боя выполняются в разнообразной обстановке на фоне значительных физических нагрузок и психических напряжений. Активная двигательная деятельность в процессе обучения связана с возможностью получения занимающимися тяжелых телесных, психических повреждений, поэтому руководители занятий должны постоянно проводить профилактику этих повреждений.

Основными причинами травм на занятиях по рукопашному бою являются:

Плохая организация занятий;

Слабое владение руководителями занятий методикой обучения;

Низкая воинская дисциплина;

Неподготовленность мест занятий и инвентаря.

В целях предупреждения травм у обучаемых руководитель занятий обязам:

Соблюдать последовательность выполнения упражнений, следить за интервалами и дистанциями между обучаемыми при выполнении приемов боя, особенно с оружием и в движении;

Следить за правильным применением приемов самостраховки и страховки;

Применять на занятиях ножи (штыки) с надетыми на них ножнами или макеты ножей, малых лопат, автоматов (карабинов);

Следить, чтобы вырывание оружия, выкручивания рук, болевые приемы проводились правильно, плавно, без применения большой силы и по сигналу партнера голосом «Есть» или после частых хлопков о поверхность поля немедленно прекращались;

Следить, чтобы удары ножом, рукой и ногой на партнере только обозначались;

Требовать выполнения бросков от края ковра (ямы с песком) к середине.

Рис 1.1. Места нанесения ударов в голову.

1 - висок; 2 - переносица; 3 - челюсть; 4 - сонная артерия; 5 - гортань; 6 - подбородок; 7 - глаза

Рис 1.2. Места нанесения ударов в туловище и нижние конечности:

1 - ключица; 2 - солнечное сплетение; 3 - подреберье (печень); 4 - низ живота; 5 - пах; 6 - колено; 7 - голень; 8 - подъем стопы; 9 - основание черепа; 10- верхний шейный позвонок; 11 - почки; 12 - копчик; 13 - коленный сгиб; 14 - икроножные мышцы

Команды, подаваемые при обучении рукопашному бою

На занятиях по рукопашному бою, как и по другим разделам физической подготовки, перестроения и разминания осуществляются согласно Строевому уставу Вооруженных Сил СССР.

При обучении приемам рукопашного боя применяются следующие команды:

Для изготовки к бою или принятия исходного положения - «К бою - ГОТОВЬСЬ» или «Правостороннюю (левостороннюю) стойку «ПРИНЯТЬ»;

Для нанесения укола на месте - «КОЛИ»;

Для выполнения отбива стволом автомата (рукой, малой саперной лопаткой) - «Влево (вправо, вниз направо) - ОТБЕЙ»;

Для нанесения удара - «Кулаком (ребром ладони, ногой, ножом) - БЕЙ»;

Для нанесения уколов (ударов) в движении - «Нанести уколы штыком (удары прикладом) по группе чучел (мишеней) - ВПЕРЕД»;

Для выполнения приема самостраховки (болевого приема, захвата, броска) - «Падение назад - начи-НАЙ»; «Рычаг руки наружу - начи-НАЙ»; «Заднюю подножку (бросок) - начи-НАЙ».

Для выполнения приема по разделениям указываются исходное положение и порядок выполнения. Например, при обучении задней подножке: «С шагом левой ноги влево вперед осадить противника, делай- РАЗ; подбить правой ногой коленный сгиб противника и рывком руками вниз налево бросить его на ковер, делай- ДВА;

Обозначить удар каблуком в подреберье, делай - ТРИ».

Для выполнения приема в целом в процессе разучивания вначале отдается распоряжение, что и как делать, например: «Выполнить загиб руки за спину в медленном (быстром) темпе». Затем подаются команды «К бою - ГОТОВЬСЬ» («Правостороннюю стойку - ПРИНЯТЬ»), «Загиб руки за спину - начи-НАЙ».

Для самостоятельного выполнения приема отдается распоряжение, например: «Загиб руки за спину выполнить самостоятельно 3–4 раза», и команда «К выполнению упражнения - ПРИСТУПИТЬ».

Для окончания упражнения подается команда «Упражнение - ЗАКОНЧИТЬ» или «СТОЙ».

Наиболее уязвимые места человеческого тела

В рукопашном бою удары наносятся в наиболее уязвимые места человеческого тела (рис. 1.1,1.2).

Последствия ударов в эти места приведены в таблице.

Примечания:

Кадочников Алексей Алексеевич родился в Одессе в 1935 году в семье военнослужащего – офицера ВВС.

С 1982 года занимается научно-исследовательской деятельностью в системе Министерства обороны. Научно-исследовательская деятельность А. А. Кадочникова была высоко оценена не только Министерством обороны, но и научным сообществом. С 1998 года А. А. Кадочников – действительный член Академии наук о Земле, с 1999 года – академик Академии естественных наук Российской Федерации по проблемам антропофеноменологии. Отмечен рядом правительственных наград, в том числе – Орденом Почета за заслуги перед Отечеством. По прикладным аспектам своих научных исследований в области рукопашного боя и специально-прикладных навыков проводил семинары для высшего руководства Министерства безопасности РФ и различных силовых структур. Внес большой вклад в разработку теории безопасности и жизнедеятельности человека. С 1962 года обучил и воспитал тысячи воинов-патриотов России. Сын Аркадий, молодой офицер, с честью продолжает дело отца. Многочисленные ученики А. А. Кадочникова внедряют в жизнь по всей России основополагающий принцип, которым он руководствуется всю свою жизнь, – «Защита и служение Родине – России».

ЧАСТЬ I

ТЕХНИКА И ТАКТИКА

ВВЕДЕНИЕ

Рукопашный бой (РБ) – это бой, в котором противоборствующие стороны для выведения из строя или пленения друг друга применяют холодное оружие, ручное стрелковое оружие, гранаты, подручные средства, борьбу без оружия и другие средства, обеспечивающие поражение противника и выполнение задачи.

Человек (боец) рассматривается в РБ как психо-биомеханическая система, т. е. как человек во всей совокупности своего физического, психологического и социального естества самой жизни.

В процессе изучения РБ как дисциплины прививаются навыки, умения решать многочисленные ситуационные задачи в экстремальных условиях.

Главным постулатом в РБ является живучесть человека. Он обязан и должен сохранять свою жизнь и здоровье для выполнения поставленных перед ним задач. Своими знаниями, своим умением, состоянием крепкого Духа, своей преданностью – преодолеть воздействие любого противника.

Живучесть – способность противостоять различным воздействям негативных сил, а при повреждении организма – сохранять, т. е. восстанавливать (полностью или частично) свои боевые качества.

В современных условиях рукопашный бой может возникнуть при ведении боевых действий в стесненных условиях (в населенных пунктах, ночью, в лесу, в траншеях) и в других экстремальных ситуациях.

Фазы, через которые проходит процесс действий в рукопашном бою:

I фаза – встреча с противником (моментальный анализ условий схватки);

II фаза – сближение (принятие решения по способам воздействия);

III фаза – завершающая – финиш (уничтожение или обезвреживание противника).

Формы рукопашного боя:

– бой без оружия – собственно «рукопашная схватка»;

– бой с оружием, подручными средствами.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЕМОВ РУКОПАШНОГО БОЯ

В зависимости от боевого применения и способов выполнения все приемы рукопашного боя делятся на три вида:

– атакующие действия;

– защитные действия;

– контратакующие действия (атакующие действия как во встречных, так и в ответных формах).

В настоящее время организационная структура содержания рукопашного боя представляет собой следующие ее формы:

– приемы боя без оружия;

– приемы боя ножом;

– приемы боя малой лопатой;

– приемы боя пистолетом;

– приемы боя автоматом.

Их характеристика рассматривается в соответствующих группах приемов прилагаемой нами системной структуры действий рукопашного боя (табл. 1).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Таблица 1

Программой по физической подготовке предусмотрено изучение предлагаемого содержания рукопашного боя, состоящего из следующих комплексов приемов.

Общий комплекс приемов рукопашного боя (РБ-1) включает в себя:

– атакующие приемы и действия: укол штыком (тычок стволом с выпадом), удар прикладом сбоку, колющие удары ножом, удар рукой прямо, удар ногой снизу;

– защитные приемы и действия: защита автоматом (карабином), защита ладонями рук, защита лезвием ножа;

– контратакующие приемы и действия: обезоруживание противника при уколе штыком (с уходом влево, с уходом вправо), освобождение от захватов противником шеи сзади и спереди.

Специальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ-2) включает в себя приемы, предусмотренные комплексом РБ-1, и дополнительные приемы:

– атакующие приемы и действия: укол штыком без выпада, удары штыком и стволом автомата (карабина), удар затыльником приклада, удары пехотной лопаткой, удары рукой (сбоку, снизу, сверху), удары ногой (вперед, прямо, сбоку, снизу), режущие и колющие (сбоку и прямо) удары ножом;

– защитные приемы и действия: защитные действия автоматом (карабином), защитные действия малой лопатой, защитные действия ладонями рук, защитные действия лезвием ножа;

– контратакующие приемы и действия: обезоруживание противника при ударах пехотной лопаткой, обезоруживание противника при ударах ножом.

Специальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ-3) включает приемы и действия, предусмотренные комплексами РБ-1 и РБ-2, а также дополнительно рассматривает следующие приемы и действия, предназначенные для пленения противника или его уничтожения, заключающиеся в действиях:

– невооруженного против противника, который вооружен ножом, малой лопатой, пистолетом, автоматом;

– вооруженного ножом против противника, действующего малой лопатой, пистолетом, автоматом;

– вооруженного малой лопатой против противника, действующего ножом, пистолетом, автоматом;

– вооруженного пистолетом против противника, действующего ножом, малой лопатой, автоматом;

– вооруженного автоматом против противника, действующего ножом, малой лопатой, пистолетом;

– освобождения от захватов за кисти рук; локти; грудь; плечи; при удушении за шею (горло) спереди, сзади; за ноги спереди, сзади; за кисть руки, удерживаеющую нож; за черенок малой лопаты; за ствольную часть пистолета; за автомат;

– обезоруживание противника при угрозе пистолетом: в упор спереди, в упор сзади;

– связывание противника веревкой, брючным и поясным ремнем, обыск противника;

– болевые приемы и действия в динамике контратакующих действий.

Помимо общей классификации приемов рукопашного боя, руководителю занятий необходимо изучить и знать наиболее уязвимые места (болевые точки) тела человека.

При обучении подчиненных руководитель должен постоянно напоминать им об осторожном обозначении ударов и болевых действий на партнере.

Знание уязвимых мест и степени возможного повреждения после выполнения тех или иных приемов позволит обучаемым осознанно подходить к изучению и практическому применению приемов в боевой обстановке (табл. 2).

Таблица 2

ГЛАВА 1

СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие по рукопашному бою строится так, чтобы организовать и подготовить занимающихся к качественному решению поставленных задач, максимально приближенных к боевым.

Учебное практическое занятие по рукопашному бою является основной формой обучения. Оно состоит из подготовительной, основной, заключительной частей и проводится в составе подразделений в течение 50 мин. (100 мин.).

Каждое из занятий имеет свою цель, время содержание, особенности в методике проведения и, главным образом, решает определенные задачи.

Занятие начинается с подготовительной части, на которую отводится 7 – 10 мин. (15 – 20 мин.).

В ходе нее решаются следующие задачи:

– сбор обучаемых, построение подразделения, проверка наличия военнослужащих, их внешнего вида и краткое объяснение задач занятия;

– подготовка личного состава к предстоящей физической нагрузке в основной части, что достигается за счет выполнения упражнений в ходьбе и беге, для отдельных групп мышц, специальных подготовительных упражнений, приемов самостраховки, а также упражнений вдвоем.

Таким образом, после построения и объявления содержания занятия, выполнения нескольких (2 – 3) строевых приемов, командир в порядке проведения занятия приступает к решению основной задачи подготовительной части.

В колонне по одному или по два (интервал и дистанция устанавливаются 2 – 3 шага в обход площадки (зала) по команде руководителя занятия обучаемые последовательно выполняют: ходьбу, ходьбу в быстром темпе, бег в медленном и среднем темпе, специальные упражнения в передвижениях, упражнения вдвоем, удары рукой и ногой, приемы самостраховки, простейшие единоборства, приемы рукопашного боя, действия по внезапным сигналам и командам.

При движении подразделения по периметру площадки руководитель должен все время двигаться навстречу строю, видеть обучаемых, своевременными короткими указаниями и замечаниями исправлять ошибки, следить за четким выполнением команд и распоряжений подчиненными.

Для поддержания постоянного внимания и выработки умения быстро действовать по установленным сигналам, командир в ходе выполнения обучаемыми упражнений в движении может отдавать распоряжения с помощью указанных сигналов. Выполнив обусловленное сигналом действие, обучаемые продолжают движение по периметру площади. После 1,5 – 2 минут, отводимых на ходьбу и бег, личный состав приступает к выполнению общеразвивающих упражнений в движении для различных групп мышц, носящих преимущественно конгруэнтные движения, т. е. круговые вращения рук (в локтевых, плечевых и кистевых суставах), ног (в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах), туловища и головы, а также в различных их сочетаниях и др.

Изучение приемов и действий рукопашного боя, предусмотренных программой обучения;

Совершенствование ранее изученных приемов и действий рукопашного боя;